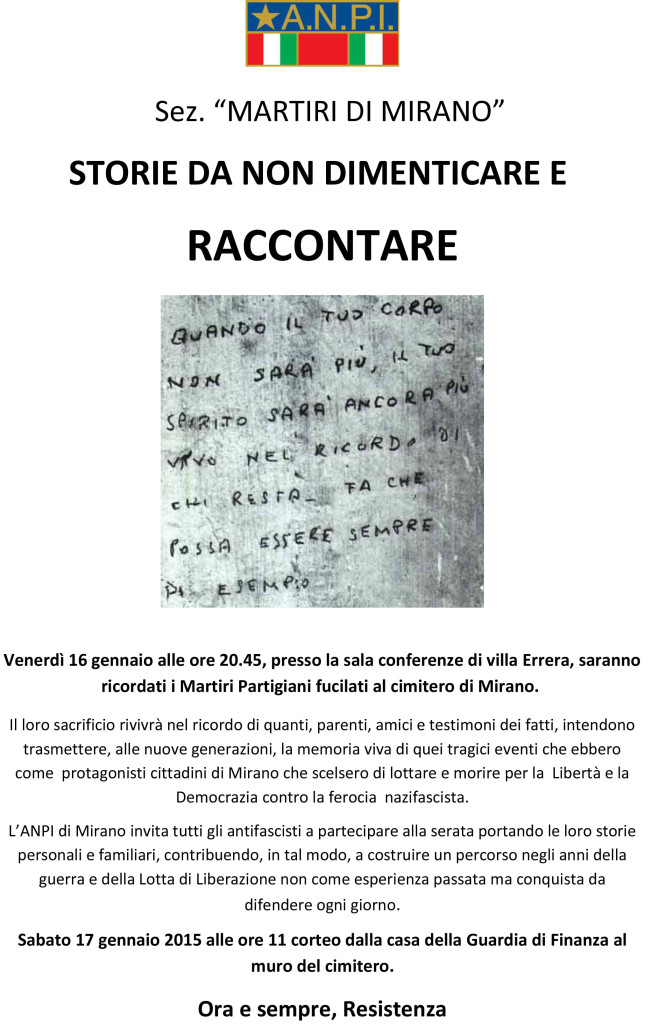

Lettera scritta dal partigiano Vladimiro Diodati, Paolo, alla figlia Milena:

In questa notte di Natale voglio scriverti questa lettera, figlia mia, perché avverto il peso del tempo, e sento che i miei giorni volgono ormai al tramonto.

Sono trascorsi sessant’anni dalla fine della guerra e tante cose ho serbato nel cuore. Ma in questa notte sento il desiderio di offrirti questa semplice testimonianza. Te la dono con il mio affetto, con tutto il mio bene, affinché sappia che tuo padre ha vissuto la sua vita con la coerenza degli ideali.

In quel periodo accadde tutto così in fretta, figlia mia. Allora c’era poco tempo per pensare… le scelte si facevano sulla nostra pelle. A volte bastava un attimo: stare di qua o di là della barricata poteva essere anche una questione di emozioni: la libertà oppure l’onore? Il desiderio di un’Italia migliore o l’orgoglio di non venir meno a una parola data? Questo, sia chiaro, per chi le scelte le operò in buona fede. Gli altri, non so… Non c’era tempo, allora, per approfondire…

Sicuramente ci saranno stati errori anche dalla nostra parte. Forse degli eccessi… Ma noi sognavamo la libertà, non dimenticarlo, figlia mia… Altri stavano dalla parte della dittatura, del terrore, della morte.

Io scelsi di stare dalla parte della vita…

C’è un episodio, però, che oggi voglio consegnare ai posteri. Una storia che, sino ad ora, è appartenuta alla sfera del mio privato, delle mie emozioni, di quei profondi sentimenti che hanno albergato nel mio cuore. Non l’ho mai raccontata prima; ma, a sessant’anni dalla fine della guerra, voglio fissarla sulla carta per te, affinché possa ricordarti del tuo papà…

Accadde nell’autunno-inverno del 1944.

Dal settembre 1943 avevo scelto la via dei monti, quella della libertà.

Nella valle in cui operavo iniziava il primo freddo di quel secondo autunno di lotta. Era la fine di ottobre e, dopo lungo girovagare, una sera, verso le 10, arrivammo nel paesino di…, che già allora era chiamata la “piccola Svizzera della Liguria”.

Eravamo una decina in tutto: tre o quattro del Comando, con sei o sette partigiani sfiniti dalla stanchezza e dalla paura.

Il grosso della nostra Brigata era rimasto nell’altra vallata, quella a ridosso del Piacentino. Ci avrebbero raggiunti la mattina seguente, in prossimità del Passo.

Bussammo a una Colonia che ci avevano segnalato: una bellissima costruzione moderna che si affaccia in alto, a sinistra del paese, tutta luccicante per le vetrate che ne fasciano l’intera perimetria.

Mi avevano informato ch’era abitata da alcune suore con molti bambini.

Nel buio pesto ci aprì una sorella. Madre Ignazia, questo il suo nome, sussultò sbigottita di fronte alla luce fioca di una lampada che lasciava trasparire i nostri volti. Uomini stanchi, con fazzoletti rossi al collo, con le barbe e i capelli lunghi, i caricatori sul petto, le bombe alla cintura e le armi a tracolla non avrebbero offerto tranquillità ad alcuno, in quel periodo…

Ci presentammo a nome del CLN: “Abbiamo bisogno di far riposare i nostri uomini. Siamo stanchi, sfiniti…”. Dapprima Madre Ignazia cercò di dissuaderci: “Siamo completi, ci dispiace, non un solo letto è libero. Non possiamo proprio ospitarvi”.

Poi, impietosita, ci fece accomodare.

La suora aveva una cinquantina d’anni suonati, un bel volto largo, aperto, simpatico, incorniciato da un velo bianco inamidato che glielo ricopriva sino alle gote. Ed una voce chiara, musicale.

Mi presentò alle altre suore, una ventina, in buona parte giovani che, spaventate, erano scese una ad una dalle loro camere. Appartenevano all’Ordine di Santa Marta ed erano sfollate dal loro convento con duecento bambini in tenera età, abbandonati dalle autorità fasciste al loro destino.

Il quadro che mi si presentò, man mano che osservavo, era pietoso e desolante. La Colonia era gelida, le suore avevano freddo e sicuramente i bambini, già a dormire nei loro lettini, saranno stati più intirizziti che mai.

“Non abbiamo di che riscaldare l’edificio”, mi disse la Madre. Poi proseguì narrandomi di come erano state costrette a girare le frazioni della Valle per elemosinare un po’ di pane per aggiungerlo alle poche scorte alimentari che avevano per sfamare i bambini e loro stesse.

Alla fine trovammo riparo, per quella sera, negli scantinati, con qualche materasso recuperato alla bell’e meglio in soffitta.

L’indomani mattina, mi recai nell’ampio refettorio e constatai che le razioni di cibo erano alquanto misere.

“Quando le autorità ci condussero qui – mi raccontò Madre Ignazia – ci avevano promesso che non avremmo dovuto preoccuparci di nulla. Avrebbero pensato loro a non farci mancare niente. Questa è una colonia estiva per i figli dei lavoratori di una grande azienda e vi doveva essere tutta l’attrezzatura per il suo buon funzionamento. Invece non abbiamo trovato neppure le pentole e le posate. Ora eccoci qui, con duecento figlioli di povera gente, alcuni senza genitori, a cui pensare, da sfamare e da vestire”.

Me ne andai con il cuore stretto, pensando a come poter intervenire in quella pietosa situazione.

Intanto la nostra Brigata, attraversata la catena che divide il paese dal Piacentino, si ricongiunse a noi.

I nostri uomini avevano catturato due camion tedeschi lungo la Via Emilia, liberando gli autisti, trattenendo i mezzi e le scorte, soprattutto scatolame di salsa di pomodoro, oltre a quattro-cinque quintali di marmellata.

La visione di quei bambini affamati non ammetteva esitazioni. La decisione fu istantanea e non trovò alcuna resistenza. Tutti i rifornimenti furono trasportati con un carro alla colonia, mentre le suore, meravigliate, ringraziarono la “Provvidenza”.

Fra me e Madre Ignazia si instaurò così un rapporto di simpatia e fiducia.

Il giorno seguente convocai i paesani, con i muli e le slitte. Avevo notato, in un certo punto della strada che dal paese scende verso la vallata, un deposito di alcune tonnellate di legna da ardere, pronta per essere trasportata e venduta nelle città della costa. Indicai il da farsi e, per tutta la giornata, fu un via vai di slitte trainate da muli, stracariche di quella legna, che si trasferirono alla colonia.

Le suore accesero le stufe e tutto, all’interno, si riscaldò. Come per incanto, i bimbi sentirono il tepore e giocarono felici. Per loro era iniziata una nuova vita.

Nei giorni successivi, anche i montanari, seguendo il nostro esempio, fecero a gara per rendersi utili.

Si mobilitarono ancora, con i loro muli, in una cinquantina, superando fatiche e difficoltà, valicando il passo e raggiungendo, accompagnati da una nostra staffetta, la colonia, stanchi ma felici, con 50 quintali di farina di grano.

Madre Ignazia mi confidò le prime impressioni ricevute allorquando ci accolse la prima volta. Con quei fazzoletti rossi al collo e quelle barbe lunghe cosa poteva pensare di noi? Eravamo quelli della guerra di Spagna, quelli che bruciavano le Chiese e violentavano le religiose. Questo, almeno, scriveva la stampa fascista. Questo avevano raccontato di noi.

Ora si trovava davanti degli uomini, soprattutto giovani, che si erano accorti di loro. In mezzo alla guerra che infuriava, col nemico alle calcagna e fra un rastrellamento e un’azione di guerriglia, per settimane ci preoccupammo di far rivivere quella Comunità abbandonata negli stenti.

Un giorno, via radio, ricevemmo l’ordine di predisporre l’arrivo di alcuni lanci di aerei, comunicandoci le coordinate del luogo prescelto.

La vigilia della data stabilita ascoltammo da radio Londra il messaggio in codice: “Paolo e Francesca”, che preannunciava l’arrivo. Il prato riservato al lancio era in una conca non lontana dalla colonia.

All’ora fissata arrivarono gli aerei. Fecero alcune evoluzioni attorno alla zona; quindi, riconosciuto il segnale convenuto disegnato sul prato, iniziarono a passare e ripassare a bassa quota seminando nel cielo tanti piccoli puntini, variopinti ombrelloni che scesero dondolando dolcemente.

A quel punto, dalla terrazza della colonia, si levò un allegro cinguettio di voci: erano i bimbi e le suore radunatisi per salutare la pioggia dal cielo, quasi fosse una festa.

Raccolto il materiale, feci caricare i paracadute di seta, una sessantina, e li inviai alla colonia. Le suore, con tutto quel ben di Dio, cominciarono pazientemente a scucire le tele, recuperando persino il filo con cui erano composte le corde.

Una sera, una staffetta del Comando di Zona giunse in paese con un messaggio di poche righe, col quale mi si informava che era iniziato un rastrellamento di grandi proporzioni nella valle del Piacentino e che un centinaio di partigiani feriti, dell’ospedale di zona, doveva essere evacuato. Sarebbero arrivati con ogni mezzo: a dorso di mulo, con le slitte, a piedi, durante la notte. La nostra Brigata avrebbe provveduto a riceverli.

Che fare? Sembrava impossibile trovare una soluzione così su due piedi. Alla fine pensai di fare un tentativo.

Mi diressi alla colonia, in quella gelida serata. Bussai alla porta e, alla Madre che mi venne ad aprire, porsi il biglietto ricevuto poco prima: “Legga”, le dissi, attendendo in silenzio come se avessi posto una domanda.

“Faremo così. – rispose subito la Madre – Ci sono duecento letti; metteremo due bimbi per ogni letto: uno alla testa e uno ai piedi. In tal modo avremo cento letti per i partigiani feriti che arriveranno stanotte”.

L’avrei abbracciata.

Fu così la colonia diventò anche un ospedale partigiano.

Per tutta la notte ci furono arrivi di feriti, alcuni mutilati, intirizziti dal freddo, stremati dal lungo, estenuante viaggio.

Man mano che giungevano, venivano accolti dalle suore, dissetati e sistemati nei letti messi a disposizione. Le Sorelle divennero tutte infermiere che provvidero ad ogni cosa, dalla cucina alle cure mediche.

Arrivarono le feste di Natale e Madre Ignazia mi pose, con tatto e cautela, il problema della Comunione per i partigiani ammalati.

“Non si preoccupi, Madre – le dissi. – Interroghi ogni partigiano ed esaudisca ogni singolo desiderio. Vedrà che troverà giovani desiderosi di essere comunicati”.

Quindi venne il mio turno.

“Sorella – risposi – potrei benissimo comunicarmi. Per me non significherebbe niente e Lei sarebbe felice. Ma non posso carpire così la sua buona fede”.

Madre Ignazia non si scompose, ma cominciò a pregare: “Ave Maria, gratia plena…”.

Fu allora che, commosso e quasi trascinato da una forza misteriosa, cominciai a ripetere la preghiera che mia madre mi insegnò quand’ero fanciullo: “Ave Maria, gratia plena, Dòminus tècum…”.

La vigilia di Natale una staffetta ci informò dal Comando che il giorno dopo avremmo dovuto lasciare il paese, perché tedeschi e fascisti stavano organizzando un rastrellamento di vaste proporzioni.

Durante la messa di mezzanotte, molti partigiani parteciparono alla funzione religiosa e si comunicarono.

La mattina di Natale salutammo le suore con grande commozione e Madre Ignazia ci benedisse.

Ma prima della nostra partenza, trovammo nel refettorio duecento figlioli tutti vestiti con fiammanti grembiulini: rossi, bianchi e celesti. Erano le stoffe dei paracaduti.

Le sorprese, però, non erano finite. Madre Ignazia ci consegnò uno scatolone con dentro decine e decine di fazzoletti rossi, di quella stoffa setificata da addobbi religiosi. Sulle due punte dei triangoli, ricamate in seta, due stelle a cinque punte con il tricolore d’Italia.

Piansi di gioia… Poi ci separammo.

Ecco, figlia mia, perché ho voluto raccontarti questo episodio.

Quel fazzoletto, che ho sempre conservato da allora e che tu ben conosci, fu confezionato dalle Suore di Santa Marta che avevano lavorato in segreto per chissà quanto tempo!

Quando entrai a Genova liberata, io e tutti gli uomini della mia Brigata portammo al collo un fiammante fazzoletto rosso: quello con la stella a cinque punte e il tricolore ricamati.

Ancora oggi, in questa notte di Natale, mentre lo osservo appeso al muro della mia stanza, mi commuovo al ricordo.

Vedi, figlia mia, in tutti questi anni non sono riuscito a ritrovare la Fede, ma ogni volta che guardo il fazzoletto, il mio pensiero corre a quel Natale del ‘44. E, ogni volta, quasi trascinato da una forza misteriosa, torno a ripetere la preghiera che mi insegnò mia madre: “Ave Maria, gratia plena. Dòminus tècum. Benedicta tu in mulièribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus…”.

Ritrovo così la mia giovinezza e i miei sogni, mentre rivivo le speranze di quei giorni.

Nota dal sito da cui è stata riportata questa lettera: “Questa bellissima lettera fu pubblicata nella mailing di Deportazione mai più. Ringrazio la Signora Primarosa che mi autorizzò la pubblicazione sul sito anpipianoro che gestivo e che ripropongo oggi nel mio blog.” (da http://storiedimenticate.wordpress.com/2014/12/25/quel-natale-del-44-60-anni-dopo-bellissima-lettera-di-un-partigiano-alla-sua-figlia/)

Auguri a tutti i simpatizzanti, iscritti e lettori del sito anpimirano.it