Chi va in visita oggi al villaggio di Podhum, distante una decina di chilometri da Fiume, può ottenere informazioni sulla tragedia consumatasi in quel luogo il 12 luglio 1942 dal signor Branko Cargonja, nato nel 1941. Aveva un anno di età quando, insieme a sua madre, finì in un campo di concentramento nei pressi di Palermo in Sicilia.

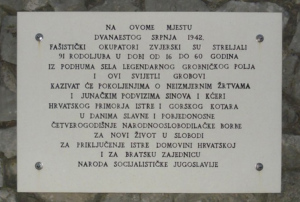

Oggi è presidente dell’UAB, associazione dei combattenti antifascisti di Cavle, una borgata della quale quanto resta di Podhum è una frazione. Nelle immediate vicinanze di Podhum, costruito nell’immediato dopoguerra, si può visitare un Parco della Rimembranza, circondato da un alto muro, al cui interno sorge un altissimo monumento a forma di fiore i cui petali sono formati da lastre di ottone: una per ciascun fucilato. Al centro del Parco, in fila, si vedono tombe ricoperte da lastre di marmo: tante quanti furono i fucilati. Tutto intorno al Parco, sul muro di cinta, all’interno, sono murate lapidi di bronzo con i nomi e la data di nascita di ciascun fucilato. Molti cognomi si ripetono. Ban, Barak, Baretincic, Brnja, Burul, Caval, Cucic, Grabar, Hatezic, Juricic, Kukuljan, Marsanic, Matejcic, Petrovic, Reljac, Rozic, Stancic, Stipic, Skaron, Supak e Zezelic: sono i cognomi delle persone che persero la vita, fucilate dai soldati italiani quel 12 luglio, in un campo ai piedi di una collina non lungi da Podhum. Le vittime di quel massacro, compiuto per ordine del prefetto della Provincia del Quarnero Temistocle Testa ed eseguito sotto il comando del maggiore Armando Giorleo, erano tutti abitanti di Podhum che fu poi dato alle fiamme. I fucilati erano maschi per lo più dai 16 ai 64 anni. I bambini, i vecchi e le donne, l’intera popolazione del paese, furono deportati nei vari campi di internamento in Italia, dai quali parecchi di loro non fecero più ritorno.

L’eccidio fu compiuto, secondo Testa, per vendicare “sedici soldati uccisi dai ribelli di Podhum” nella prima decade di luglio, mentre fonti del Fascio di Fiume puntarono il dito, all’epoca, sulla morte di due maestri elementari, i coniugi Giovanni e Francesca Renzi, mandati dal regime fascista nelle terre occupate e annesse per italianizzare i “barbari slavi”. Nel caso concreto dovevano essere snazionalizzati i bambini di un villaggio, Podhum appunto, che insieme all’intera vasta regione alle spalle di Fiume, era stato annesso alla nuova Provincia del Carnaro. La quale, dopo essere stata una delle più piccole provincie del Regno sabaudo, si gonfiò a tal punto con l’incorporazione del Gorski Kotar fino al fiume Kupa, da diventare una delle maggiori dell’Italia, ma al tempo stesso la meno italiana, con una popolazione al 90 per cento “allogena”, e cioè croata e slovena. Le fonti italiane non hanno mai fornito informazioni precise sui due coniugi, dei quali non indicano neppure le date di nascita, né le loro professioni, limitandosi a recitare: “soppressi a Podhum da parte jugoslava” il 16 giugno 1942 (cfr. “Le vittime di nazionalità italiana a Fiume e dintorni: 1939 1947”, ediz. Società di Studi Fiumani, Roma, 2002). Secondo le fonti partigiane i due maestri elementari vennero fucilati il 14 giugno, dopo un processo sommario, “per attività di spionaggio” condotta dai coniugi Renzi contro il Movimento di Liberazione. In particolare Giovanni Renzi viene indicato come “organizzatore e capo di una banda di miliziani belogardisti al soldo dei servizi segreti militari italiani”. I due maestri, peraltro, erano malvisti, anzi odiati dalla popolazione di Podhum per le dure e immeritate punizioni e i maltrattamenti inflitti ai bambini loro affidati solo perché non riuscivano ad esprimersi in italiano. Da parte mia ho appurato che la donna, nativa di Patti in provincia di Messina, aveva cinquantanni, mentre lui, nativo di Trieste e “di qualche anno più anziano”, era “seniore” della Milizia fascista (MVSN).

In un resoconto telegrafico del prefetto Testa, rimasto nel ricordo della popolazione come “il boia del Fiumano e dei Territori Annessi della Kupa”, non vengono menzionati i Renzi come coloro che furono all’origine della repressione per vendetta delle truppe italiane. Il “caso” di Podhum si inserisce, in verità in un disegno generale di sterminio delle popolazioni slave sui territori annessi della Slovenia e della Croazia nel quadro, cioè, di un’operazione preparata accuratamente. Risale al 1° marzo 1942 la malfamata Circolare “3-C” del generale Mario Roatta comandante della II Armata operante in quei territori, un documento programma (riassunto in un opuscolo di circa 200 pagine e distribuito a tutti gli ufficiali dell’esercito), grazie al quale nel solo mese di luglio 1942 furono deportati diecimila civili dai territori coinvolti in una cosiddetta Operazione Primavera. Le direttive di quella circolare assunsero come cardine operativo il principio di spopolamento tramite la deportazione dei civili e il massacro dei “ribelli”. In altre parole, la “3C” di Roatta, contenente tra l’altro la formula “non dente per dente ma testa per dente”, rappresentò il paradigma di una normativa repressiva di tipo coloniale nei confronti delle popolazioni dei territori annessi destinati alla bonifica etnica con i mezzi più brutali, facendo terra bruciata, in vista di una imminente colonizzazione italiana. Con documenti alla mano lo spiega lo studioso Davide Rodogno nel suo volume “Il Nuovo Ordine Mediterraneo” (2003) e in un saggio sui territori occupati in Slovenia e Croazia apparso sulla rivista triestina “Qualestoria” (2004) dell’Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli-Venezia Giulia.

Piani di sgombero della popolazione

Le operazioni per lo “sgombero di intere popolazioni” mediante distruzione di villaggi, fucilazioni e internamenti erano cominciate in Slovenia e Dalmazia in aprile, ramificandosi col passare delle settimane. Stando al Rodogno, il 23 maggio, a Fiume, Roatta incontrò Mussolini, il quale ribadì che “la migliore soluzione si ha quando il nemico è morto. Occorre quindi poter disporre di numerosi ostaggi e applicare la fucilazione tutte le volte che ciò sia necessario”. A sua volta Roatta “espose al duce il suo personale metodo per risolvere la situazione”. Bisognava innanzitutto “chiudere la frontiera con la (nuova) provincia di Fiume e con la Croazia, sgomberare tutta la popolazione che abitava ad oriente del vecchio confine, sgomberare tutta la regione per una zona di profondità variabile da 3 a 4 chilometri”. Mussolini concordò “nel concetto di internare molta gente – anche 20-30.000 persone”. Nello stesso mese di maggio, infatti, furono dati ordini per approntare campi di internamento per ventimila persone, alle quali si sarebbero unite in seguito alcune centinaia di migliaia per far posto a coloni italiani (un piano che non sarà realizzato per la capitolazione dell’8 settembre 1943), sicché il numero complessivo dei campi di internamento distribuiti lungo l’intero territorio del Regno d’Italia, senza considerare quelli costruiti nelle regioni occupate dell’Adriatico orientale, raggiungerà la cifra di duecento. Nel giugno 1942 si passò alla fase esecutiva con la benedizione di Mussolini, secondo il quale si doveva reprimere la popolazione “con il ferro e con il fuoco. Deve cessare il luogo comune che dipinge gli italiani come sentimentali incapaci di essere duri”. Parole alle quali va accostata, per la regione dei Territori Annessi alla Provincia di Fiume, la definizione del Prefetto Testa, secondo il quale l’occupazione italiana di quei territori era “il più efficiente esempio di colonizzazione (…) di un popolo che ogni giorno di più sta dimostrando di essere quello che è sempre stato, cioè una razza inferiore che deve essere trattata come tale e non da pari a pari”. Era razza inferiore solo perché si ribellava all’asservimento (cfr. Teodoro Sala “Guerra e amministrazione in Jugoslavia 1941-43: un’ipotesi coloniale” in Annali della Fondazione Luigi Micheletti, l’Italia in guerra, N. 5/1990-1991).

Per cominciare furono organizzate vaste “rappresaglie sui familiari di latitanti ribelli”. Un’ordinanza del 7 giugno stabilì che tutti coloro i quali avessero abbandonato i Comuni di residenza per unirsi ai ribelli sarebbero stati iscritti in apposite liste compilate da ogni Comune. Una volta catturati, gli iscritti alle liste sarebbero stati passati per le armi; le loro famiglie considerate ostaggi, quindi confinate nelle loro case (e passate per le armi se le avessero abbandonate) oppure deportate e i loro beni confiscati. Stando alla circolare, era necessario conseguire almeno il risultato di rendere “inabitabile la zona per i ribelli e inutilizzabili tutte le sue risorse”. Nei fatti le case non furono mai confiscate, bensì distrutte col fuoco dopo immancabili saccheggi. In più il Comando del XVIII Corpo d’Armata chiese e ottenne dal superiore Comando d’Armata l’autorizzazione di distruggere tutte le case e villaggi ribelli, di fucilare i maschi “a secondo delle condizioni e delle circostanze”, di internare le popolazioni compresi donne, vecchi e bambini sorpresi nella loro zona di residenza. Le forme più estreme di repressione furono applicate nei villaggi dei territori slavi inclusi nella Provincia del “Carnaro” ovvero nella vasta zona dei “Territori Annessi del Fiumano e della Kupa”, che andavano dal Castuano al Monte Nevoso, da San Pietro del Carso e Primano fino a Grobnico, da Costrena (Susak) a Pasac e Cavle fino a Delnice e Cabar sulle montagne della “Svizzera croata” come era sempre stato chiamato il Gorski Kotar. Lo storiografo Amleto Ballarini, profugo fiumano a Roma dal 1947, coautore del poderoso volume “Le vittime di nazionalità italiana a Fiume” già citato, constata che già nell’aprile del 1942, con un’ordinanza del prefetto Testa del 24 di quel mese, l’esercito italiano fu autorizzato a compiere rappresaglie sugli ostaggi e sulla popolazione civile del territorio, senza aggiungere che lo stesso Testa, in data 30 maggio, “in virtù dei poteri conferitigli dal R. D. Legge del 18 maggio 1942-XX n. 452 per i Territori Aggregati alla Provincia di Fiume”, rese noto con pubblici manifesti di aver fatto eseguire l’internamento nei campi in Italia di un numero indeterminato ma da noi esattamente già riferito di famiglie di Jelenje dalle cui abitazioni si erano “allontanati giovani maggiorenni senza informare le autorità”. Convinto che essi avessero raggiunto “nel bosco i ribelli” “per commettere azioni di banditismo, ladronerie e terrorismo”, il prefetto se la prese con le famiglie, facendole deportare. Non solo. Il manifesto rese noto: “in data odierna sono state rase al suolo le loro case, confiscati i beni e fucilati 20 componenti di dette famiglie estratti a sorte, per rappresaglia”.

Ricorderemo una raccomandata del 25 giugno 1942 spedita dal Prefetto di Bolzano allo Stato Maggiore dell’Esercito, nella quale il funzionario, preoccupato, comunicava: “Sono giunti in questa provincia 25 sfollati (sic!) dalla provincia di Fiume, congiunti di ribelli, che sono stati sistemati nei Comuni di Salandro e di Lasa”. Il Prefetto pregava che non venissero più “assegnati altri sfollati da Fiume”, alla provincia di Bolzano perché essi suscitavano “cattiva impressione nella popolazione allogena”, cioè tedesca. Il manifesto di Testa del 30 maggio, intanto, ammoniva, nella sua conclusione, che la rappresaglia sarebbe continuata. Infatti, continuò.

Ancora repressioni

Già il 4 giugno gli uomini del 2° Battaglione Squadristi di Fiume furono mandati a incendiare le case dei seguenti villaggi i cui nomi originali erano stati in precedenza italianizzati:

Bittigne di Sotto (Spodnje Bitinje,, tutte ad eccezione di dieci;

Bittigne di Sopra (Gornje Bitinjej, tutte eccetto la scuola e due officine di un ente agricolo italiano; Monte Chilovi (Kiiovce,e, tutte eccetto la chiesa, la Casa dei ferroviari e quattro case private;

Ratteccevo in Monte (Ratecevo, tutte le case, esclusa la chiesa.

Lo stesso giorno, nel capoluogo comunale di Primano (Prem) fu incendiata una casa.

A KilovCe vennero fucilate 24 persone, ma le vittime furono molte di più, come si apprende dal manifesto fatto affiggere dal comando del battaglione a scopo intimidatorio, perché i corpi di molte vittime della spedizione erano disseminati nei campi ed i fascisti, in attesa di rinforzi, non si erano azzardati a contarli. Saltando (o ignorando) altre ben più sanguinose repressioni il già citato Ballarini ci fa sapere che il 25 giugno uno speciale tribunale fascista condannò a morte tre “alloglotti” dei dintorni di Fiume e l’indomani, 26 giugno, “si ebbe notizia che 13 ostaggi erano stati fucilati”, non si dice dove. Aggiungiamo noi altre sanguinose repressioni che precedettero di poche settimane l’eccidio di Podhum, tutte compiute non lontano da Podhum. Un comunicato del generale Lorenzo Bravarone informò che il 6 giugno, durante un’operazione condotta nell’estrema parte nordorientale dell’Istria, non lontano da Abbazia e Fiume, erano state arrestate e deportate nei campi di concentramento in Italia 34 famiglie per un totale di 131 persone, abitanti di Castua-Kastav, Marcegli-Marcselji, Rubessi-Rubessi, San Matteo-Viskovo e Spincici; i loro beni mobili, compreso il bestiame grosso e minuto, furono “confiscati” dalle truppe per le loro cucine o abbandonato al saccheggio delle truppe stesse. Le loro case furono incendiate, dodici persone passate per le armi senza alcun processo. In una comunicazione riservata al questore di Fiume, non datata, ma presumibilmente risalente al mese di giugno 1942 firmata dal vicecommissario Eugenio Colonna e dal “seniore” della Milizia fascista Ercole Santucci, si legge: “… stamane il 2° Battaglione squadristi emiliani con l’ausilio dell’Ufficio di PS di Mattuglie e della Tenenza CCRR di Castua, dopo aver provveduto all’accerchiamento delle frazioni Giorgini (?), Spincici, Tometici, Bani e Serdoci di Castua, ove risiedevano i trentadue giovani che recentemente si sono uniti alle bande dei partigiani, procedette al fermo dei familiari dei predetti, nonché degli abitanti delle case vicine a quelle di costoro (…). Dopo che… ebbe provveduto alla confisca dei beni mobili dei fermati, il 2° Battaglione squadristi emiliani procedette ad una azione di rappresaglia verso le abitazioni di coloro che erano passati ai partigiani (…). Gran parte della popolazione del Castuano che assisteva all’operazione stessa ha manifestato il desiderio di essere internata nel Regno… Il numero degli internati è di N. 500’’. Dal che si nota la spudoratezza fascista di contrabbandare per desiderio degli abitanti di quei villaggi una deportazione che li portava a subire ulteriori sofferenze e perfino la morte nei “campi del duce”. Parecchi di loro, infatti, finirono nel campo di sterminio “Kampor” sull’isola di Arbe dove, tra il giugno 1942 e l’inizio di settembre 1943, su sedicimila deportati ne morirono di stenti, di fame e di malattia oltre tremila, per la gran parte bambini e vecchi. Scrivendo ai giorni nostri di quel “campo di lavoro”, il giornale “Secolo d’Italia” (23 novembre 2011) affermava testualmente: “Non era né un campo di concentramento, né un campo di sterminio”, e le vittime furono “in maggioranza comunisti croati e sloveni”. Figuratevi comunisti in fasce o di pochi anni, vecchi ultrasettantenni e donne d’ogni età. Purtroppo, tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio, altre spedizioni fasciste seminarono distruzioni e morte in paesi della stessa zona, con il massacro di numerosi abitanti e la distruzione col fuoco di decine e decine di case a Brnelici, Zoretici, Milasi, Tmovic’i, Kukuljani, Podkilavac, Cernik, Mavrinci ed altre borgate. La distruzione di Podhum, quindi, fu soltanto il momento saliente di una catena di crimini di guerra. Non a caso, alla spedizione delle truppe contro quel grosso villaggio, presero parte anche i già incontrati battaglioni Squadristi di Fiume e Squadristi emiliani.

Podhum fu condannato a morte non tanto perché avesse dato alla Resistenza più uomini di altri villaggi della zona, e non soltanto perché ignoti paesani avevano ucciso i due maestri della scuola elementare. Podhum era il maggior centro abitato nella zona dell’aeroporto di Grobnico, ai margini della camionabile Luisiana che allacciava Fiume a Karlovac, situato ai confini della regione del Gorski Kotar nella quale gli italiani avevano intrapreso un’operazione anti-guerriglia in grande stile, la cosiddetta Operazione Risnjak. L’uccisione dei due Renzi offrì solo il pretesto agli occupanti per compiere il massacro. Quello di Podhum fu soltanto uno delle centinaia di crimini di guerra, purtroppo rimasti impuniti, compiuti dall’occupatore italiano nei territori della Slovenia, Croazia, Dalmazia, Erzegovina, Montenegro ed altri territori della Jugoslavia invasi dalle truppe di Mussolini all’inizio di aprile 1941, ma per la ferocia con cui venne eseguito e il risultato orrendo ottenuto, non potrà mai essere dimenticato. Come si legge nel libro Tragedija sela Podhum (tr.: La tragedia del villaggio di Podhum) scritto dallo storico croato Ivan Kovacic, ex direttore dell’Istituto storico del Movimento di Liberazione di Fiume e Litorale croato, tuttora residente a Fiume, i preparativi per l’attacco contro il villaggio, per la sua distruzione, lo sterminio della sua popolazione maschile e la deportazione di tutti gli altri abitanti, ebbe inizio ancora l’8 luglio del 1942. Quel giorno, in località Kisur, non lontano dall’altura di Kikovica, si attendò un grosso reparto di truppe italiane scese dai monti del Gorski Kotar. Nei tre giorni successivi a quel reparto si unirono altre unità inviate da Fiume, sicché fu chiaro che si apprestavano a sferrare un’operazione di “rastellamento” e “pulizia” del territorio dalle “bande dei ribelli comunisti” che nella zona montana della Provincia ampliata, all’epoca consistevano in un battaglione di trecento uomini, il 1° del II Distaccamento di liberazione nazionale della Croazia. Nessuno comunque poteva immaginare che, invece di affrontare i “ribelli” nei boschi e sui monti, quelle truppe armate fino ai denti sarebbero state impiegate per terrorizzare la popolazione dei villaggi inermi subito al di là del vecchio confine di Fiume, bruciarli e fucilare i contadini. Fin dalle prime ore del mattino del 12 luglio, un reparto di 250 soldati, con cinque carri armati, accerchiò il paese. Mentre il grosso manteneva l’assedio, alcune decine di soldati entrarono a Podhum, affiggendo manifesti con i quali si comunicava alla popolazione l’imposizione del coprifuoco con il divieto di qualsiasi movimento dalle 8 alle 10 del mattino di quel giorno. Conclusa l’affissione, i soldati presero ad entrare nelle case cacciandone fuori tutti i maschi dai 15 ai 65 anni di età. Senza molte parole, ma puntando minacciosamente le armi, raccolsero duecento uomini, spingendoli fuori dal paese.

La paura che aveva invaso la popolazione si trasformò in sgomento in quegli uomini quando alcuni di loro, che comprendevano la lingua italiana, ascoltando gli ordini dati dal maggiore Giorleo ai suoi soldati, capirono che li stavano portando alla fucilazione. Se ne resero perfettamente conto, poi, quando al maggiore Giorleo si avvicinò un ufficiale dell’aviazione del vicino aeroporto, chiedendogli se per caso c’erano fra gli uomini da fucilare anche operai occupati sul campo d’aviazione. Gli fu risposto: “Per ordine del prefetto, non si fanno eccezioni”. Poco dopo, di fronte alle vittime predestinate, si presentò il comandante della stazione dei Carabinieri di Jelenje, Luigi Menaldo, estrasse dalla borsa d’ordinanza alcuni fogli e prese a leggere i nomi dei morituri, dichiarati parenti stretti di “banditi ribelli” e perciò condannati a morte. Questi, fatti uscire dalle file, vennero successivamente fucilati a piccoli gruppi, cinque alla volta. I primi furono Nikola Cucic, Matija Caval, Stjepan Hatezic, Blaz Marsanic e Vinko Rozic. Spinti dai soldati, i cinque si allontanarono di circa 200 metri, allineandosi in un avvallamento dal quale non potevano esser visti dai loro compaesani, i quali udirono però, eccome, il fragore delle raffiche di una mitragliatrice. Dei cinque uno tornerà vivo, Nikola Cucic. Più di due anni dopo si saprà: prima che partisse la raffica, l’uomo spiegò di essere un funzionario dello Stato italiano, addetto alla manutenzione delle strade; potè presentare i documenti e perfino una fascia tricolore che, al lavoro, portava sul braccio. E questo gli salvò la vita. “Ieri sera tutto l’abitato di Podhum nessuna casa esclusa est raso al suolo et conniventi et partecipi bande ribelli nel numero 108 sono stati passati per le armi et con cinismo si sono presentati davanti ai reparti militari dell’armata operanti nella zona, reparti che solo ultimi dieci giorni avevano avuto sedici soldati uccisi dai ribelli di Podhum stop Il resto della popolazione et le donne et bambini sono stati internati stop”.

Trascinati di fronte al plotone d’esecuzione, riuscirono a sfuggire al piombo con la fuga, mentre un terzo che pure aveva cercato di scappare, fu raggiunto dalle raffiche durante l’inseguimento. Sul luogo della strage nessuno degli ufficiali, carabinieri, soldati e camicie nere andò a contare i cadaveri. Qualcuno si limitò a fotografarne i mucchi. Bene o male, il “lavoro” era stato compiuto. Mentre erano in corso le fucilazioni, il villaggio venne saccheggiato e poi incendiato. Il fuoco distrusse esattamente 370 case di abitazione e 124 altri edifici. Oltre mille capi di bestiame grosso tra pecore, mucche, cavalli e maiali, e 1300 capi di bestiame minuto furono portati via. Infine 889 persone, ossia 185 famiglie, finirono deportate nei campi di internamento in Italia: 208 maschi anziani, 269 donne e 412 bambini. Uno dei superstiti all’eccidio, Roko Reljac, ha lasciato una testimonianza inserita in un libro di testo per le scuole elementari della Regione di Fiume dal titolo NOB i socijalisticka revolucija (trad.: La LPL e la rivoluzione socialista) curato dagli storici fiumani Antun Giron e Petar Stercic, pubblicato a Zagabria nel 1975. La riportiamo: “Il 12 luglio 1942 riuscii a sfuggire alla fucilazione presso il villaggio di Podhum dove quel giorno gli Italiani massacrarono la popolazione del mio paese. Le cose andarono così: quel giorno era domenica e tutto era calmo. Mia moglie era uscita per andare a Susak a vendere la legna. La mia casa sorgeva al centro del paese dove alle 8 di mattina arrivò un camion militare dal quale scese un soldato, entrò in casa mia e mi consegnò un manifesto, ordinandomi di affiggerlo subito, cosa che feci. Il manifesto, firmato dal prefetto della Provincia di Fiume, Testa Temistocle, diceva che chiunque fosse stato sorpreso per la strada dopo le ore 10 antimeridiane sarebbe stato fucilato. Dopo averlo incollato al muro, rientrai in casa e non uscii più.Nel frattempo tornò mia moglie. Non era riuscita ad arrivare a Susak ma soltanto al villaggio di Cavle, da dove i soldati italiani la costrinsero a tornare indietro. Subito dopo entrò in casa un altro soldato che, puntandomi contro il fucile, mi ordinò “Fuori, via!”. Nel frattempo notai che un carro armato si stava avvicinando al paese nel quale erano già stati radunati dieci paesani. Intorno al paese e nel paese, ma anche sulle colline circostanti, tutto era stato bloccato dalle truppe italiane. Ci condussero alla fine del paese, sulla strada che porta all’aeroporto sulla piana di Grobnico. Arrivati a un centinaio di metri dalle ultime case del paese, vi trovammo un folto gruppo di persone di quella parte del villaggio arrivate prima di noi, circa cento uomini, una donna e alcuni minorenni. Sempre alla fine del paese vedemmo quattro camion con a bordo i lanciafiamme. Per un po’ restammo seduti per terra, circondati dai soldati e dalle mitragliatrici. Poi arrivò un brigadiere dei Carabinieri, comandante della stazione di Jelenje, Monaldo Luigi. Si avvicinò a un maggiore e, accanto a lui, prese a leggere ad alta voce da un elenco che aveva portato con sé i nomi di nostri compaesani ‘ribelli’ e cioè partigiani, indicando pure il numero civico delle loro case. Cinque uomini, familiari dei ‘ribelli’ si fecero avanti e subito vennero messi da parte”. Dal grande gruppo, inoltre, separarono i più vecchi ed i ragazzi, ordinandogli di sedere per terra. Quando finirono di separare gli uomini, condussero via i primi cinque messi da parte, spingendoli verso le pendici della collina sui fianchi del paese, in direzione dell’aeroporto. “Arrivarono così a circa 200 metri da noi, ai piedi della collina. Alcuni minuti dopo sentimmo una raffica di mitragliatrice, seguita da alcuni colpi di fucile o di pistola. Di nuovo si avvicinarono i soldati e dal grande gruppo separarono altri quindici uomini, conducendoli nella stessa direzione dei primi cinque, accompagnati stavolta anche dal brigadiere Monaldi e dal maggiore. Dopo alcuni minuti si udirono diverse raffiche di mitragliatrici, seguite da singoli spari di pistola o di fucili con i quali, probabilmente, veniva dato il colpo di grazia ai fucilati”. Indietro tornarono il brigadiere, il maggiore, alcuni soldati e ufficiali. Questi ultimi condussero via un altro gruppo di uomini destinati alla fucilazione. “Stavolta c’ero anch’io. Arrivati ai piedi della collina scorsi dapprima due carri armati e poi un mucchio di cadaveri. Fra l’uno e l’altro carro, a terra, erano posizionate le mitragliatrici, accanto alle quali c’erano i mitraglieri. Dal lato dei carri armati rivolto alla collina c’era un reparto di soldati e, dal lato opposto rivolto a Sud, gli ufficiali dei reparti scelti per eseguire il massacro e la distruzione col fuoco del paese…Giunto sul posto in cui giacevano i corpi dei compaesani massacrati, mi staccai dagli altri e presi a correre disperatamente verso l’altura”. A una morte certa scelse la possibilità della salvezza. Dopo un centinaio di metri “udii le raffiche delle mitragliatrici, un dolore alla gamba destra ed alla scapola”. Era ferito, ma vivo. Continuò perciò a fuggire, correndo come un pazzo verso la collina, finché non si accasciò sfinito. Raccogliendo le ultime briciole di forza, si trascinò in una buca sulla pietraia, nascondendosi dietro un folto cespuglio. Così Roko fu salvo. Dietro di lui, prendendo però una direzione diversa, era fuggito pure Josip Reljac, fratello diciassettenne di Roko. Pure lui venne ferito, ma riuscì a salvarsi ugualmente. Alcuni soldati impegnati nell’inseguimento dei fuggiaschi, non riuscirono a rintracciarli. Tuttavia spararono diversi colpi. Roko Reljac uscì dal suo rifugio appena a sera inoltrata, raggiungendo il bosco, e, nel bosco, i partigiani ai quali si unì e con i quali combatterà fino alla liberazione. Dal bosco potè vedere le ultime fiamme che distruggevano il suo paese.

A conclusione del massacro compiuto fuori dal paese, i soldati italiani tornarono a Podhum, dove poterono udire le madri dei fucilati, le vedove e gli orfani che lanciavano al cielo i loro urli disperati, mentre gli uomini tacevano. La tragedia, purtroppo, non si era ancora conclusa. Nell’interminabile pomeriggio di quella insanguinata domenica d’estate i soldati cacciarono nuovamente gli abitanti superstiti dalle loro case, vi penetrarono e, incoraggiati dagli ufficiali, si dedicarono “entusiasticamente” al saccheggio. Via via che i soldati di alcuni reparti portavano fuori gli animali dalle stalle e dagli ovili, altri si riempivano gli zaini di oggetti trovati nelle case; gli uomini di altri reparti appiccavano il fuoco alle abitazioni, alle stalle e alle officine vuote. Nuovamente si levarono in alto le urla disperate delle donne, strillarono i bambini, i vecchi non trattennero più le lacrime. Davanti alle fiamme che distruggevano i loro focolari, i circa novecento superstiti di Podhum – vecchi, donne e bambini – furono spinti brutalmente dai soldati, radunati nuovamente e, come bestie, caricati su camion, nuovamente suddivisi per gruppi, per essere trasferiti a Fiume, da dove sarebbero stati trasportati verso i campi di internamento: dall’isola adriatica di Arbe a Gonars nel Friuli, fino a Le Fraschette di Alatri in provincia di Frosinone: i campi della fame, delle epidemie e, per molti, della morte. Da un telegramma del 30 luglio 1942 firmato da Buffarini-Guidi si apprende che il Ministero dell’Interno comunicò a 49 Prefetture l’arrivo nei campi di concentramento dei deportati da Podhum e da altre zone croate e slovene occupate e annesse, precisando che gran parte di essi provenivano dal territorio fiumano:

“Est stato disposto immediato allontanamento da provincia del Carnaro di altri mille congiunti di ribelli – punto – prefetto Fiume regolerà partenze at piccoli scaglioni (…) disponendo che viaggino possibilmente in scompartimenti separati facendoli accompagnare da agenti di forza pubblica et munendoli di dichiarazione indicante nominativi et loro qualità sgomberati”.

L’Ispettorato Servizi di Guerra avrebbe rimborsato poi le ferrovie per quei trasporti in base a tariffe ridotte “per sgomberare popolazioni civili da frontiera orientale”. Vennero pure date disposizioni per dislocare i deportati in numero di venti in ciascuna delle quarantanove provincie, sottoponendoli ai lavori forzati. Si chiariva:

“La particolare, delicata, situazione in cui sono venute a trovarsi le provincie del Carnaro e di Zara, nonché quelli dei territori jugoslavi annessi all’Italia, ha chiesto la pronta attuazione di speciali provvidenze di ordine politico (…) Recentemente è stato disposto l’allontanamento dalla provincia del Carnaro di nuclei familiari per un complessivo di mille unità e lo smistamento in altre province escluse quelle dell’Italia meridionale e insulare, in ragione di venti per ciascuna”.

Si concludeva che era “da presumere che altri sfollamenti verranno effettuati dai territori della frontiera orientale” per cui si invitavano i Prefetti “di voler fin d’ora predisporre la ricezione di altri contingenti di sfollandi”. Laddove per sfollati si intendevano i deportati. E furono altre migliaia ad affluire da Fiume, come dicono documenti del 26 agosto e 22 settembre del prefetto di Fiume, che nel telegramma di agosto sollecitò la “designazione località cui dovranno essere avviati duemila sfollandi pericolosi ribelli che sono stati parzialmente ristretti campo militare di Arbe”. Tornando a Podhum, la cronaca dell’eccidio potrebbe concludersi con la scena degli incendiari e fucilatori che, diversamente dai fucilati che non avevano più voce e dagli “sfollati” che non avevano più lacrime per piangere, se ne tornarono alle loro caserme cantando, con gli zaini ricolmi fino all’inverosimile, carichi di tutto ciò che i saccheggiatori erano riusciti a trovare nelle case prima di impugnare i lanciafiamme. Sui muri di una casa distrutta dal fuoco rimase la scritta W IL DUCE!

Una sola casa fu risparmiata a Podhum, quella di una vecchia donna quasi novantenne inchiodata al letto accanto al marito gravemente ammalato. Insieme a loro sfuggirono al grande crimine i fratelli Ignazio e Roko Ban che, all’ordine perentorio di abbandonare la casa quel mattino, si erano nascosti nella fossa per la conservazione delle rape accanto alla cucina. Quando poi il fumo dell’incendio penetrò anche nel loro rifugio e dal villaggio erano già state portate via le donne, i bambini e i vecchi, uscirono dalla fossa, nascondendosi nell’orto dietro casa in attesa della notte e della salvezza. Forse si riferiva alla strage di Podhum una delle lettere che i soldati italiani scrivevano a casa e perciò controllata dalla censura. Di essa si sono conservati negli archivi i brani “tolti di corso”. Nel luglio 1942 il soldato Fioravanti Luigi così scriveva a Fioravanti Giuseppe residente a Palombara Sabina: “Carissimi genitori (…) ma ogni tanto però ci portano a rifare qualche rastrelamento adesso cie semo stati 4 giorni avemo fatto un macielo tutte le case pruciate con tutta la robba dentro… vediamo se si sottomettono fino che loro sparano a noi noi pruciamo sempre le case adesso. vederai che la smettono se noi sequitamo a fare così a pruciare tutto io caro fratello ò preso una svelia che è tanto carina porta 8 giorni di carica e poi 2 barattoli di caffe…”.

Uno dei rarissimi testimoni dell’eccidio di Podhum oggi ancora vivente è Milan Zaharija, intervistato all’età di 86 anni per la rivista “Zeleno plavo” di Fiume n. 26 del settembre 2011. Nell’estate del ’42 aveva sedici anni e già da dieci mesi pur vivendo nel paese, faceva 11 corriere partigiano. Sulla sua “pagella” di combattente della Resistenza si leggono le lunghe marce sulla neve del Gorski Kotar e una grave ferita riportata in battaglia con la perdita di un braccio nettamente troncato da una scheggia di granata da mortaio negli scontri per la liberazione di Lokve. A salvarlo dal massacro del 12 luglio 1942 fu il caso. Il giorno precedente aveva lasciato il paese per accompagnare un gregge di una novantina di pecore messe insieme dai paesani per mandarle ai partigiani, e precisamente a un reparto ridotto quasi alla fame, il cui accampamento distava meno di un chilometro da Podhum, sul monte Crni Vrh. Ma lasciamo raccontare le cose al protagonista:

“Quelli di Podhum – dice – come gli abitanti degli altri villaggi della zona di Grobnico, di tanto in tanto mandavano medicinali, viveri, vestiario ed altri aiuti ai partigiani nel bosco. Così avvenne quel sabato, l’11 luglio, con le pecore. A prenderle scesero dal monte due partigiani, ma le bestie non vollero mettersi in viaggio senza il loro pastore, che ero io, e perciò partii con loro. Ero vestito leggero: camicia e pantaloni corti. Sul monte, invece, anche a luglio faceva freddo, sicché il comandante mi rimandò a casa. Tornando a valle, verso le quattro del mattino arrivai all’altezza della frazione di Soboli quando scorsi, non visto, sei carabinieri. Mi fu subito chiaro che stava per succedere qualcosa di brutto. Senza farmi vedere, raggiunsi la casa dei miei amici, anche loro pastori, Stanko e Ivan Broznic e in essa mi nascosi. Mentre me ne stavo rifugiato in quella casa, vedemmo che nei pressi della cava di pietra si stavano radunando alcuni reparti di soldati. Decidemmo perciò di allontanarci, fuggendo sopra una collina distante un chilometro. Dalla cima di una roccia vedemmo i soldati che cominciavano a spingere gli abitanti del paese verso la cava da dove, un gruppo alla volta, li condussero alcune centinaia di metri più avanti. E lì li fucilavano, gettando i cadaveri nella cava. Vidi pure fuggire i fratelli Roko e Josip Reljac che riuscirono a raggiungere la collina ed a nascondersi nella macchia. Tentò la fuga anche Cvetko Zezelic, ma prese la via dei campi e non ce la fece a salvarsi: le raffiche lo raggiunsero dopo due, trecento metri. Io e Ivan Broznicc non potemmo far altro che assistere al massacro e piangere…”.

Dalla collina Zaharija assistette pure, poco più tardi, all’incendio del suo paese, alla sua distruzione. Tornò poi tra i partigiani e vi resterà fino alla liberazione del suo villaggio e dell’intera Jugoslavia. Nel settembre del 1943, dopo la capitolazione dell’esercito italiano, aiutò centinaia di soldati – tra i quali c’erano probabilmente anche quelli che avevano incendiato Podhum – a sfuggire alla caccia dei tedeschi e a raggiungere l’Italia…

Giacomo Scotti da “Patria indipendente” del 19 febbraio 2012