Questa è l’intervista di Alessandro Pagano Dritto a Ugo De Grandis autore del libro “Elemento pericoloso – Inquisizione e deportazione politica nella Schio di Salò” (Da http://www.vicenzapiu.com).

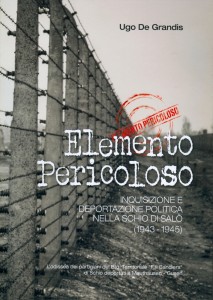

L’ultimo libro di Ugo De Grandis, Elemento pericoloso. Inquisizione e deportazione politica nella Schio di Salò (1943-1945). L’odissea dei partigiani del Btg. Territoriale «F.lli Bandiera» di Schio deportati a Mauthausen – Gusen (Centrostampaschio, Schio, 2014, 15 euro) racconta delle vicende che portarono all’arresto e alla deportazione in Germania di dodici antifascisti scledensi alla fine del 1944: di questi – Giovanni Bortoloso, Andrea Bozzo, Roberto Calearo, Italo Galvan, William Pierdicchi, Pierfranco Pozzer, Anselmo Thiella, Vittorio Tradigo, Andrea Zanon, Bruno Zordan – solo uno, William Pierdicchi, farà ritorno nel giugno 1945. VicenzaPiù ne ha parlato con l’autore.

In apertura di Elemento pericoloso il lettore trova due citazioni: una da una lettera di Ernesto «Che» Guevara, l’altra da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Quest’ultima recita: «Ognuno deve lasciarsi qualche cosa dietro quando muore, diceva sempre mio nonno: […]. Qualche cosa insomma che la nostra mano abbia toccato in modo che la nostra anima abbia dove andare quando moriamo […]. Non ha importanza quello che si fa, diceva mio nonno, purché si cambi qualche cosa da ciò che era prima in qualcos’altro che abbia poi la nostra impronta».

Come mai proprio questa citazione in questo libro?

La risposta più banale è che ho letto Fahrenheit 451 mentre stavo leggendo questo libro. Devo confessare che anni fa ero un lettore vorace; più poi ho scritto di storia e meno ho trovato tempo per leggere libri che non fossero saggi storici. Questa frase mi ha colpito perché mi sembra rappresenti l’essenza di scrivere libri, soprattutto libri di storia, di voler lasciare un segno, una traccia della propria attività. Ogni libro che io scrivo è destinato a lasciare un segno e questo, nello specifico, è anche un libro che rompe con una visione distorta dell’episodio di giustizia sommaria avvenuto alle carceri di Schio nel luglio 1945.

Il libro si regge su un apparato di note che citano denunce presentate dopo la Liberazione, prima e dopo l’eccidio di Schio.

Come si è posto lei, da storico, nei confronti di questa documentazione? Non c’era il rischio che qualcuno, a liberazione avvenuta, calcasse la mano nel presentarle?

Vorrei prima di tutto specificare, visto che nominiamo l’eccidio di Schio, che questo non è e non va considerato un libro sull’eccidio di Schio. Lo dico perché mi capita di incontrare persone che mi chiedono se ho scritto un nuovo libro sull’eccidio di Schio: no. Certo, la vicenda principale che racconto – quella dei dodici antifascisti scledensi inviati in Germania – ha avuto dei riflessi sull’eccidio delle carceri e il libro stesso è nato dall’acquisizione dei fascicoli a carico dei fascisti detenuti al loro interno; fascicoli istruiti dai Reali Carabinieri ricostituitisi dopo il giorno della locale liberazione, il 29 aprile 1945. I Carabinieri condussero le indagini sulla base di segnalazioni di privati cittadini, del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) o dei partigiani e inoltrarono poi i verbali redatti alla Commissione di epurazione. Il rischio che qualcuno calcasse la mano nel denunciare ovviamente c’era; ma si tratta comunque di denunce autografe, che hanno condotto un ufficiale di polizia giudiziaria ad aprire un fascicolo e che quindi hanno un preciso valore. Questi fascicoli sono stati conservati nella sede del Tribunale di Vicenza, alla sezione «Corte d’Assise Straordinaria 1945-1946»: quella Corte che poi cessò di funzionare col famoso decreto Togliatti.

Nel giugno 1945, però, gli Alleati stanziatisi a Schio lamentarono in un famoso discorso pubblico proprio la mancanza o l’estrema esiguità di denunce nei confronti dei prigionieri politici rinchiusi nelle carceri.

Cos’era successo con queste denunce?

Come abbia fatto Stephen Chambers a dichiarare in pubblico che quei fascicoli mancavano, io ancora non me lo so spiegare: erano fascicoli ben noti, che posso immaginare non passassero attraverso il comando inglese, ma prima di fare una dichiarazione del genere avrebbe dovuto quanto meno documentarsi. Dopo l’eccidio di luglio, la maggior parte delle persone di cui ho trovato i fascicoli è stata tra l’altro deferita alla Corte d’Assise Straordinaria quale colpevole di crimini fascisti. In molti casi vi furono però continui rinvii finché fu cancellata la causa: finirono insomma tutti nelle pastoie della burocrazia. Teniamo comunque sempre presente un vizio di fondo con cui gli studiosi e i lettori di oggi devono fare i conti: la scomparsa di molti di questi documenti. Prima della Liberazione, quindi in ambito ancora fascista, esisteva infatti una disposizione ben precisa di cancellarli: lo prova un documento superstite dove si chiede espressamente che lo stesso non venga distrutto. Dopo Liberazione, invece, molto materiale fu distrutto o dai fascisti e dai tedeschi in ritirata o dagli stessi partigiani che poi presero possesso delle caserme. Testimoni di parte partigiana mi hanno raccontato dell’enorme falò fatto con grande ingenuità per liberare i locali dal materiale contenuto e considerato ormai inutile. Addirittura molti fogli furono affissi ai muri del centro per dimostrare cosa avevano fatto i detenuti e quei fogli sono stati irrimediabilmente persi.

Vorrei però si capisse una cosa. Noi parliamo di denunce, di materiale necessario da un punto di vista legale per incriminare una persona: ed è giusto. Non dobbiamo però dimenticare di guardare a quei lontani eventi con gli occhi di chi aveva vissuto la guerra: dal punto di vista di queste persone le denunce quasi nemmeno servivano. Vestivi la divisa della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR)? Questo bastava a fare di te un colpevole, perché avevi partecipato. D’altronde questo era quanto era bastato durante tutta la guerra per portare la gente in carcere, per torturarla: quella era stata la legge e non si può prescindere da questo nel giudicare i fatti dell’epoca.

Elemento pericoloso dedica molte pagine alla figura dei delatori.

Che peso ebbero nell’economia del fascismo vicentino e scledense?

Anche se l’obiettivo primario del mio libro era ricostruire la vicenda dei dodici antifascisti, è chiaro che per giungere a quello era necessario prima dare conto anche di un quadro d’insieme dell’apparato poliziesco scledense: di quello ufficiale, tangibile, ma anche di quello ufficioso che si reggeva sull’attività delatoria dei privati cittadini. Per questo mi soffermo in particolar modo su queste figure, che ebbero un peso notevolissimo. Erano quelli che vivendo in città, frequentando i negozi e i bar, potevano raccogliere le voci. Dopo la Liberazione Manlio Dazzi [cfr. p. 114] riportò che il fratello Giovanni, direttore delle poste cittadine durante la guerra, aveva ricevuto moltissime lettere delatorie che aveva provveduto a intercettare e distruggere: c’era insomma un vero concorso in questo. Purtroppo anche di queste lettere oggi ne sono rimaste poche, ma quelle poche sono comunque significative del clima che si respirava: il tale ha un quadro di Matteotti, il tale parla male dei fascisti, mandarlo in Germania. Si guardi per esempio la vicenda di Sidonia Boscato [cfr. pp. 129-134]: nativa di Isola Vicentina, sfollata a Schio da Torino, non conosceva assolutamente la città. Presa in casa dalle sorelle Lovise, note collaboratrici del fascio repubblicano e poi vittime dell’eccidio, sostenne di essere stata costretta dalle due a denunciare varie persone: il professor Angelo Corà, le massaie della latteria di Via Fusinato e persino un cugino renitente alla leva. Ci sono poi vari esempi di un’attività che probabilmente fu molto più ampia.

Quindi gli antifascisti avevano da affrontare sia i fascisti in uniforme che i loro informatori civili.

Certo. Come ho scritto nell’introduzione, non erano certo i nazisti i nemici peggiori degli antifascisti; per carità, nessuna assoluzione nei loro confronti, ma non erano i tedeschi a fare i lavori più sporchi. A livello locale e anche più ampio, il comportamento classico del tedesco durante un rastrellamento, per esempio, era quello di catturare una persona e mandarla subito al plotone di esecuzione. Ma le torture non le facevano i tedeschi. Le torture le facevano i fascisti; soprattutto – ed erano i più incalliti – i fascisti risaliti sotto la pressione dell’avanzata alleata da Sud, quelli la cui casa era già nell’Italia liberata, quelli che non avevano ormai più niente da perdere. Nelle due retate che io ho ricostruito nel libro – la prima nel dicembre 1943, gennaio 1944, e la seconda di giugno – sono stati sempre i tedeschi a rimettere in libertà: le autorità di polizia fasciste avevano mandato loro prigionieri senza neppure una denuncia, chiedendo di deportarli. In novembre – la retata dei dodici – invece non andò così, perché lì le denunce c’erano. Ma c’è comunque di che riflettere.

Nel suo libro lei racconta anche l’episodio di Giovanni Bernardi (cfr. p. 264), prelevato dai partigiani perché sentito mentre in pubblico parlava male del movimento ribelle.

Se qualcuno le dicesse che questo episodio testimonia l’esistenza di due sistemi paralleli ed equivalenti che agli occhi l’uno dell’altro erano sistemi di delazione, cosa risponderebbe?

Gli direi che la guerra è guerra. Quando uno spara per uccidere, dal punto di vista morale, etico, la colpa è uguale. Dipende perché uno lo fa.

Anche se la maggior parte dei suoi libri riguarda la Resistenza locale, i suoi volti e le sue vicende spesso complesse, con Elemento pericoloso non è la prima volta che lei si occupa anche del fascismo saloino, sempre in dimensione locale.

Che idea si è fatto di quest’ultimo?

A Schio il fascismo, quello monarchico quanto quello repubblicano, ha sempre fatto fatica ad attecchire: lo confermava nelle sue comunicazioni lo stesso «Zipo», l’agente dell’OVRA attivo in paese intorno al 1937 e tra i responsabili della retata di quell’anno. È ovvio che per funzionare doveva avere una sua base di consenso, ma gli iscritti al fascio repubblicano furono qui meno di duecento su una popolazione di 20.000 abitanti, che è un po’ poco. Tra questi, molti non erano neppure di Schio: erano «foresti», come si diceva, persone risalite da altre regioni. Era, quello al fascismo, un consenso diffuso soprattutto nelle classi agiate, ma con ramificazioni anche nelle classi popolari; questo in virtù del famoso «fascismo sociale» che, da Mario Plebani in poi, si tentò di far attecchire scontrandosi però con la reazione operaia. In generale, il Commissario Prefettizio Giulio Vescovi e tutto l’apparato che a lui faceva capo dimostrarono più volte di non essere all’altezza dei loro compiti.

Proprio questo appena citato è forse il nome del fascismo scledense che più si ritrova tra le pagine di Elemento pericoloso.

Chi era il Commissario Prefettizio Giulio Vescovi e come è stata vista la sua figura in ambito storiografico?

Il ricordo di Giulio Vescovi era rimasto nell’ombra per molto tempo. Fu poi Luca Valente, con la sua opera prima [Una città occupata. Schio – Val Leogra settembre 1943 – aprile 1945, Edizioni Menin, Schio, 1999, 3 Voll., Ndr.] a riportarlo a memoria positiva con successo. Letta quell’opera, subito rimasi perplesso. Non era possibile, pensavo, che una persona messa a capo di un comune importante come Schio, con un’occupazione tedesca così spinta nelle fabbriche, con una zona militarizzata come era questa della Val Leogra, potesse essere una persona così buona come lui la descriveva, un moderato, uno che non si rendesse conto di cosa succedeva realmente.

Figlio di un medico condotto, Giulio Vescovi non era di origine scledense – la famiglia era di Roana – ma aveva vissuto a Schio sin da bambino. Non so come mai abbiano dato l’incarico proprio a lui; probabilmente aveva grosse aderenze a livello provinciale, era anche amico personale del Capo della Federazione dei Fasci di Vicenza Giovanni Caneva, squadrista della prima ora e non certo un moderato. La cerchia che Vescovi frequentava non era insomma quella dei moderati e anche l’immagine che ne esce da quanto io racconto nel libro mi sembra sia leggermente diversa da quella fornita da Valente. Ne è emblematica la corrispondenza col comando tedesco, con Vescovi che si felicita per il fallito attentato ad Adolf Hitler, che denuncia i soldati tedeschi per disfattismo un mese prima della fine della guerra. Esiste una lettera firmata, quella del vigile urbano Domenico Pretto, che dimostra come il Commissario fosse pienamente inserito nell’apparato repressivo e non poteva nemmeno essere diversamente; anzi, di certo lui pagò pesantemente il non aver saputo mantenere l’ordine in città, di non aver saputo risolvere lo sciopero di marzo contro le deportazioni in Germania e poi di non aver avuto successo nell’opera di repressione del movimento partigiano e di non aver attirato giovani alla leva repubblicana. Così come non partì la socializzazione del Lanificio Rossi di cui lui era stato messo a capo. Lo smacco definitivo fu però lo sciopero operaio dell’ottobre contro i casi di violenza carnale di cui si erano resi colpevoli alcuni miliziani fascisti.

Una cosa che si nota guardando i dodici che furono poi inviati a Mauthausen è che il lettore non è in presenza del tipico stereotipo del comunista operaio, bensì di imprenditori, proprietari di bottega, studenti.

Qual era quindi il tipico elemento pericoloso, per parafrasare il titolo del libro, agli occhi del fascismo scledense?

Il tipico elemento pericoloso, per rimanere tra i dodici, era Livio Cracco, perché Cracco anni prima era stato catturato mentre cercava di recarsi a combattere in Spagna; o anche Anselmo Thiella, arrestato nel 1932 per associazione sovversiva. Se con le professioni nominate vogliamo identificare un deportato di tipo «borghese», direi che questa parola possa andare purché ci si intenda: tra i dodici l’unico che potremmo veramente definire «borghese», cioè appartenente a una famiglia agiata, era Pierfranco Pozzer, diciannovenne studente universitario figlio di un agrimensore e di una maestra, e con lui anche Andrea Bozzo, imprenditore. Gli altri erano chi tipografo, chi proprietario di una libreria, chi commesso, chi impiegato.

Per sfatare o confermare nel piccolo di questa vicenda scledense un mito, quello della Resistenza come movimento rivoluzionario comunista in nuce: i deportati si possono classificare come comunisti o piuttosto come antifascisti in senso lato?

Sicuramente tra i dodici erano comunisti Cracco e Thiella, ma io preferisco parlare generalmente di antifascisti. Nelle mie opere io credo di non aver mai spinto sul tasto del comunismo, perché non sarebbe giusto. Tra i resistenti c’erano cittadini cattolici, anche religiosi, c’erano gli azionisti. Anche un ricordo che di Pozzer venne dato dal foglio comunista L’Amico del Popolo mi è sembrato una forzatura. Leggera, forse, perché lui era comunque amico del partigiano Armando Pagnotti «Jura», di famiglia comunista; ma preferisco comunque parlare dei dodici come antifascisti.

Nell’introduzione al suo libro lei dedica molto spazio alla figura di William Pierdicchi, allora studente universitario alla Ca’ Foscari di Venezia, l’unico dei dodici a essere ritornato da Mauthausen.

Che ruolo ha avuto Pierdicchi nella sua attività di storico?

Io fino al 2001 ero un grande appassionato di storia locale, avevo letto tutto quanto si poteva leggere e parlato anche con qualcuno che mi era vicino e aveva vissuto l’epoca della Resistenza. Ricordo che per esempio i Quaderni di Enzo D’Origano erano usciti mentre io lavoravo in Libia e io me li ero portati da leggere laggiù: era anche più bello leggere all’estero per rivivere le cose quando si tornava a casa. Poi, quando mi sono fermato, mi sono detto che era giunto il momento di conoscere quelli che erano rimasti, che tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila stavano per altro cominciando in gran parte a venire meno. E così feci, preferendo però sempre farmi introdurre da qualcuno, da un parente o da un conoscente. Volevo evitare – e voglio, anche ora – in tutti i modi che una persona accetti di parlarmi controvoglia o con diffidenza. Purtroppo nel caso di William questo non è stato possibile e me ne dispiaceva perché immaginavo che un colloquio con una persona che era stata deportata e aveva passato quello che lui, da deportato, aveva dovuto passare sarebbe stato difficile. Stiamo parlando – ne accenno anche nella prefazione – di una persona che aveva sempre rifiutato l’invito di un amico che abitava in collina perché la vista delle abetaie gli ricordava il paesaggio di Gusen, dov’era stato rinchiuso: quindi di una persona che ricordava, ma per la quale ricordare era una pena non indifferente.

Perché, quando vi incontraste, sulle circostanze del proprio arresto Pierdicchi le mentì, come lei stesso ha poi constatato anni dopo?

Confesso che questa è stata una cosa che mi ha sconvolto. Io all’epoca non avevo l’esperienza che l’attività di storico poi intrapresa mi ha permesso di avere oggi. Non nutrii quindi alcun dubbio su quanto mi raccontò, di essere stato preso mentre tentava di fuggire da Schio: era una versione dei fatti più che plausibile. Un decennio dopo ho scoperto che invece era andata diversamente. Posso ipotizzare che anche lui mantenesse quell’atteggiamento di «prudenza» che – come scrivo anche nel libro [cfr. p. 119, n. 182] – aveva già contraddistinto, trent’anni prima, la storiografia resistenziale scledense: nonostante processi e articoli di giornale che magari presentavano esplicitamente nomi e cognomi, i Quaderni della Resistenza, per esempio, questi nomi preferivano comunque siglarli o ometterli. Ma almeno i Quaderni di Emilio Trivellato risalivano agli anni ’70; la testimonianza di Pierdicchi, invece, era già del 2001. La spiegazione che mi sono dato di questo atteggiamento è che, non conoscendomi, Pierdicchi non potesse sapere con certezza l’uso che avrei poi fatto della sua testimonianza. Ovviamente è solo un’ipotesi, ma ancora oggi non so darmi una risposta più precisa.

Cosa volle dire per i dodici antifascisti scledensi, essere inviati in Germania?

Nei campi tedeschi la mortalità ebbe un tasso altalenante nel corso del conflitto, perché i prigionieri venivano tenuti in vita, nutriti, secondo precise esigenze di lavoro, mai più di quanto servisse: quindi c’erano periodi in cui il tasso di mortalità era più alto, periodi in cui era più basso, secondo le esigenze del momento. Io non ho nessun motivo per ritenere che Pierdicchi, l’unico sopravvissuto dei dodici scledensi, abbia dovuto a particolari strategie la sua salvezza. Credo che fu un caso, una o due settimane in più e avrebbe potuto non farcela nemmeno lui: pensiamo a Vittorio Tradigo, un altro degli undici, che assistette alla liberazione del campo e poi morì il 10 maggio. Quello che però mi sono chiesto è stato: perché proprio degli scledensi ne morirono comunque undici su dodici, quando secondo la letteratura specifica la mortalità del trasporto 115, che portò anche loro in Germania, fu del 55%, poco più della metà? Io ritengo che questo non possa essere stato un caso. Dario Venegoni, vicepresidente dell’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED), mi ha assicurato che il destino di ognuno era già segnato alla partenza: loro sapevano chi eri, dove destinarti e quanto farti vivere. Quell’undici su dodici, insomma, è partito da qua.

Cosa voleva dire, per il fascismo delle’epoca, inviare una persona in Germania?

Per il fascismo nostrano inviare una persona in Germania voleva dire, come diceva Caneva, eliminare dalla società le persone nocive [cfr. p. 105]. Questa rimane, per carità, una questione dibattuta; lo stesso Emilio Trivellato, l’autore dei Quaderni della Resistenza, ha smussato qualche spigolo. Nessuno qui a Schio poteva sapere esattamente cosa si trovasse oltre le Alpi, nemmeno i gerarchi fascisti; ma quello che questi sapevano bene era come si comportavano i tedeschi con gli antifascisti, con gli oppositori politici e con le popolazioni dei paesi occupati, perché li avevano visti in azione sin dalla sera in cui, qui a Schio, hanno assaltato la Caserma Cella. Inoltre quanti erano tornati dalla Germania dopo esservi andati per lavorare avevano raccontato come trattavano gli esponenti di una popolazione da loro occupata; dopo il 25 luglio qua in Italia, da queste persone, non arrivavano né soldi né notizie. Sapevano, insomma, di non mandare le persone in villeggiatura, anche se non sapevano delle camere a gas. Ma c’era per esempio, tra i fascisti, chi tornava dal Montenegro e sapeva benissimo come funzionavano le rappresaglie: ne sapevano abbastanza per sapere di togliersi di torno una persona, inviandola in Germania, per molto tempo e per nutrire la seria speranza che non tornasse. «Eliminare dalla società le persone nocive», disse Caneva; mi pare un’affermazione forte.

Uno tra i dodici deportati, Livio Cracco, ha oggi un’Associazione Culturale dedicata: quella che pubblica i Quaderni di storia e cultura scledense e per la quale sono uscite molte sue opere.

Perché si è scelto di dedicarla proprio a lui?

Fu una scelta di Ezio Maria Simini. Quella di Cracco fu una figura emblematica, una persona di modesta levatura, con una bassa scolarità, che però dal carcere era in grado di chiedere anche Uomini e topi di John Steinbeck e costringere così il personale dello stesso a discutere se concederglielo oppure no: una persona, insomma, che si era formato una cultura sua, un’idea politica che poi avrebbe pagato con privazioni – sei anni di carcere – e infine con la vita. Tra i dodici, poi, Cracco condivideva con una parte degli altri una condizione di salute fisica precaria. Lo dico per chiarire chi fossero, alla fine, questi elementi pericolosi – come diceva la dicitura burocratica che era loro stata affibbiata – da mandare in Germania: Livio Cracco era gracile di costituzione e non aveva fatto il militare, Vittorio Tradigo era poliomielitico, Giovanni Bortoloso aveva una gamba più magra dell’altra e una frattura mal ricomposta che lo costringeva a zoppicare, Bruno Zordan era invalido perché gli avevano amputato gli avampiedi per congelamento, Alfonso Thiella era stato scartato da militare per un ulcera duodenale. Dov’era tutto questo pericolo? No, questi scontavano una pericolosità tutta ideologica.

Qual è, tra i dodici antifascisti scledensi deportati, se ce n’è uno, quello a cui si è affezionato di più?

Pierfranco Pozzer, anche perché è quello su cui ho potuto indagare più a fondo grazie alle lettere sopravvissute, alle testimonianze del nipote. Rivivendo quei momenti, mi sono reso conto che tragedia deve essere stata quella che racconto per quella famiglia in particolare. Già il padre Giuseppe era internato militare in Germania e il suo ritorno non era certo scontato; loro stessi, poi, i familiari di Pierfranco, furono incarcerati per qualche tempo, la loro casa fu svaligiata… Assolutamente, Pozzer è quello che mi ha colpito di più. Bene o male gli altri erano tutte persone adulte. Tutte tranne lui e l’amico Roberto Calearo, anche lui deportato, tirato in mezzo solo per l’amicizia con Pierfranco; probabile che con Pierfranco condividesse anche certi ideali, ma comunque il suo nome non risulta, per quanto possiamo constatare, nei ruolini del battaglione territoriale «Fratelli Bandiera». Romana Pozzer, la sorellina cui Pierfranco era molto legato, dalla cella in cui l’avevano tenuta durante i giorni di prigionia, vide Calearo attraverso lo spioncino della porta e ricordava che il suo viso le apparve irriconoscibile da quanto male era stato ridotto. L’hanno mandato in Germania, ne sono convinto, per non rimettere in libertà una persona ridotta in quelle condizioni.

La sezione del libro che riguarda il periodo di Mauthausen e Gusen, mancando di testimonianze dei protagonisti diretti, è stata ricostruita attraverso fonti bibliografiche.

Come si è relazionato con questo tipo di fonti?

Ho puntato subito ai sopravissuti del trasporto 115, perché mi interessava la loro esperienza trascorsa giorno per giorno a fianco dei dodici scledensi. Sono andato a trovare due sopravvissuti: Natale Pia e Giuseppe Castelnovo, nessuno dei quali è purtroppo vissuto abbastanza, dopo quegli incontri, per vedere pubblicato questo mio libro. È servito, anche se non ricordavano nello specifico i dodici. C’era poi anche la testimonianza di Luigi Massignan, che viaggiò insieme agli scledensi; era di Montecchio Maggiore e probabilmente li aveva già incontrati al carcere di Vicenza, al S. Biagio, ma purtroppo lui è morto tempo fa. Ne rimangono ancora pochissimi di vivi e non è nemmeno facile andare a porre loro domande, parlarci. Per il resto mi sono indirizzato sulle fonti bibliografiche, per esempio Vincenzo Pappalettera che era in infermeria negli stessi giorni di Pierfranco Pozzer, nella prima settimana di febbraio.

Se le chiedessero di trarre lei stesso delle conclusioni sul suo libro?

Risponderei che credo, con questo libro, di aver ricostruito, insieme alla storia dei dodici antifascisti scledensi deportati a Mauthausen e Gusen, un intero «teorema», se posso chiamarlo così, una precisa strada che conduce a quella retata e a quella deportazione: caduta del fascismo il 25 luglio, quarantacinque giorni di Badoglio e gioia popolare; 8 settembre, ritorno dei duri e puri, fascismo sociale, ricerca immediata dell’antifascista. Antifascista che doveva essere per forza «plutocratico, badogliano e massonico»: industriali, dirigenti d’azienda, liberi professionisti. Il popolo invece andava recuperato. Il vero nemico erano i «badogliani», quelli cioè che erano stati fascisti fino al 25 luglio e che poi erano però rimasti fedeli alla monarchia. Ed era questo un partito trasversale, che attraversava qualsiasi classe sociale e professionale: nel mio libro dimostro che indagarono su tutti, insegnanti, carabinieri, sacerdoti, studenti…

Ritengo poi, sempre con questo libro, di aver dato un primo segnale: sfatare il mito di un Commissario Prefettizio buono e moderato, normalizzatore, di un fascismo che – in generale – facesse da cuscinetto all’occupazione nazista. E con i prossimi miei scritti sfaterò altri di questi miti.

Di cosa potevano essere indice tutte queste indagini?

Indicavano che, anche se era chiaro che la guerriglia fosse già iniziata, non avevano l’idea esatta di come si fosse organizzata, almeno da quando nel maggio 1944 fu effettivamente organizzata. A rendere un po’ più chiare le idee, parlo sempre in ambito locale, fu solo il rastrellamento di Vallortigara in giugno, quando risultò chiaro che gli ambienti del Rossi, quindi la grande industria scledense, era vicina alle organizzazioni resistenziali. Solo in luglio cominciarono a comparire nomi di antifascisti comunisti di vecchia data come Alessandro Cogollo o Eugenio Piva, solo allora il fascismo scledense riuscì a raddrizzare il tiro: ad agosto si cominciò a tentare, su tutto il territorio saloino, quella mediazione che a Schio si esprimerà il 17 settembre attraverso il discorso di Giulio Vescovi al Cinema Centrale. Ma prima, persino il grande sciopero politico del marzo 1944, io penso che non fosse stato capito del tutto: l’avevano interpretato come una reazione istintiva, senza un reale fondo politico. Diversamente accadde con lo sciopero di ottobre, quello in occasione degli stupri subiti da alcune operaie, in seguito al quale vennero ritrovati alcuni volantini e iniziò la retata dei dodici. Quello sciopero, al di là del fatto specifico che lo causò, fu anche una reazione politica alle richieste di avvicinamento: il definitivo no.