“Nell’ombra, avvertii una presenza. Strisciava nel fango, davanti a me. Si voltò e apparve il bianco di occhi enormi, dilatati. Tacemmo: da lontano ci investiva l’eco smorzata degli scoppi. Tra i due, solo io sapevo che erano i colpi dell’artiglieria tedesca in fuga. Pensai ad uno spettro, mi assalì il dubbio di essere stato colpito, magari ucciso. Non sognavo, ero di fronte ad un morto vivente. Dietro a lui, oltre la nebbia scura, intuii decine di altri fantasmi. Ossa mobili, tenute assieme da pelle secca ed invecchiata. L’aria era irrespirabile, un misto di carne bruciata ed escrementi. Ci sorprese la paura di un contagio, la tentazione di scappare. Non sapevo dove fossi sbucato. Un commilitone mi disse che eravamo ad Auschwitz. Abbiamo proseguito, senza una parola”.

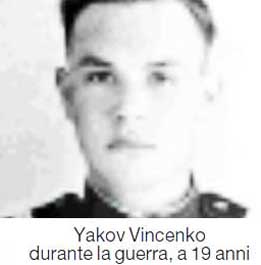

Yakov Vincenko ha 79 anni ed è uno degli ultimi liberatori sopravvissuti dell’Armata Rossa sovietica. Raggiunse il campo di sterminio con la divisione di fanteria numero 322, fronte ucraino. Aveva 19 anni. Venti mesi prima era stato ferito nella battaglia di Kursk, quasi due milioni di soldati russi uccisi dai nazisti.

“Ho passato il primo filo spinato alle 5 di mattina: era buio, sabato 27 gennaio 1945. Non era gelido, solo tracce di neve marcia. La sera prima, nella notte, il combattimento aveva preteso molte vite. Temevo i cecchini lasciati di guardia. Al riparo di un bidone ho visto il maggiore Shapiro, un ebreo russo del gruppo d’assalto della centesima divisione, spalancare un grande cancello. Dall’altra parte un gruppo di vecchi minuti, ma erano bambini, ci ha sorriso. Solo dopo anni ho appreso di aver assistito allo schiudersi dell’ingresso dell’inferno, sotto la scritta “Arbeit macht frei”. Mi sono alzato per avanzare. Ho guardato nel bidone: era colmo di cenere, emergevano frammenti di ossa. Non ho capito che erano resti di chi era stato là dentro”.

Yakov Vincenko, sessant’anni dopo, è seduto ad un tavolo nella sede del comitato dei veterani di guerra, nel centro di Mosca. Sopra di lui i ritratti di Marx, Lenin, Stalin e del generale Zhukov.

“Un tipo con cui era meglio non discutere. Stalin gli aveva ordinato di non risparmiare soldati. Lui ha onorato l’impegno”.

È ancora un uomo asciutto, rigido ed eretto sopra stivaletti con un certo tacco: quando cammina è costretto a procedere spedito. Veste come un povero, gli abiti lisi sembrano non appartenergli. Tra pochi giorni sarà a Cracovia e tornerà alla polacca Oswiecim. Alla commemorazione della liberazione del campo di sterminio, assieme a 48 capi di Stato e ad una folla di anonimi, andrà con gli ultimi due compagni d’armi: uno vive a San Pietroburgo, l’altro a Minsk, in Bielorussia. Non è la storia dalla parte dei liberatori: l’orrore piuttosto, osservato con gli occhi stanchi e spaventati di soldati che non poterono riconoscere la sua dimensione.

“Mi hanno chiesto di ricordare ancora ma invecchio e il mio passato si confonde. Scopro sui libri attimi che ho vissuto e mi sorprendo. L’emozione però non accetta di liberarmi. È la seconda volta che riesco a tornare nel campo, non è un viaggio che si esaurisce in una visita. Un’ex internata ebrea mi ha scritto di lasciare un sasso per lei: non ha mai trovato la forza di rivedere la baracca e il forno crematorio che hanno inghiottito la sua famiglia”.

Il vecchio soldato, una pensione di guerra da 60 euro al mese, sul fronte occidentale russo ci finì per caso e

quasi bambino. Sorte e adolescenza rubata, incoscienza, hanno condotto i suoi passi nel labirinto dell’Olocausto,

ancora ignorato.

“Era l’estate del 1941 e vivevo a Mosca. Finita la scuola, fui mandato dai genitori a Vinnitza, in Ucraina, il nostro villaggio natale. Avrei dovuto aiutare il nonno in campagna. Due settimane dopo, per non lasciare ai tedeschi nemmeno i ragazzi, mi precettò l’Armata Rossa. Giochi, sogni, progetti, sono crollati in un giorno: a 15 anni mi sono ritrovato soldato, una baionetta del 1891 in spalla e le granate che ci stavano nelle tasche. Ero fortunato: l’esercito sovietico era così sguarnito che solo uno su quindici aveva il fucile. Per questo, mi sono salvato”.

Quattro anni tragici, tra disperazione, fame e attesa della fine. L’armata nazista avanzava verso il cuore dell’Urss. L’assedio a Leningrado, il massacro alle porte di Mosca: e Hitler che fino alla disfatta di Stalingrado, sembrava inarrestabile. Yakov Vincenko sparò il suo primo colpo a Voronezh nel 1942, agli ordini del generale Vatutin.

“Nessuno mi aveva spiegato come comportarmi. Il Fronte ucraino era un’armata di bambini, spinta avanti per localizzare i nemici e consumare le munizioni dei tedeschi. Dopo otto mesi di resistenza nel sud della Russia, siamo avanzati verso l’Ucraina. Dai tre ai venti chilometri al giorno: a Kursk, a Kiev nel 1943, in Galizia e infine a Sandomir in Polonia. Nell’autunno del 1944 ormai il morale era cambiato, i nazisti erano in rotta. Quando abbiamo conquistato Cracovia, ai primi di gennaio del 1945, i generali ci dissero che se riuscivamo a sopravvivere ancora pochi mesi, saremmo tornati a casa”.

Non finì così. L’Unione Sovietica aveva perduto tra i 25 e i 30 milioni di persone, l’esercito era decimato.

Vincenko, ormai un uomo ferito quattro volte, il 9 maggio apprese di essere un vincitore a Praga: ma a casa è tornato sette anni dopo, non trovando più qualcuno ad aspettarlo.

“Quel giorno ad Auschwitz — dice — è diventato centrale nella mia vita solo quando anche il mondo ha elaborato una coscienza della verità e della vergogna. Nemmeno noi, che abbiamo visto, ci volevamo credere. Ho sperato per anni di riuscire a dimenticare: poi ho capito che sarebbe stato comportarsi da colpevole, diventare complice. Così, ricordo. Non sono riuscito a comprendere come sia potuto succedere, ma a chi nega l’Olocausto dico: credete a me, che quando ero lì ho cercato di convincermi che non fosse vero”.

Le truppe di Stalin non sapevano cosa fosse un campo di sterminio. Solo gli alti comandi, a Cracovia, erano stati informati di trovarsi sulla strada del Lager di Auschwitz-Birkenau. Il 18 gennaio, alla vigilia dell’offensiva, gli ufficiali sovietici appresero che dal campo era stata fatta partire una colonna di 80mila prigionieri, scortata dai nazisti verso la Germania. Da dicembre, Himmler aveva ordinato di cessare le esecuzioni e di demolire le camere a gas.

“Tra noi e le baracche si frapponeva una tripla linea di difesa tedesca. Dovevamo superare la Vistola e il fiume Sola, i ponti e i campi erano minati. Il 25 gennaio il generale Fiodor Kravasin fece avanzare fucilieri e carristi, rinforzati da un gruppo d’artiglieria. Sono morti a centinaia, costruendo ponti di legno nella corrente. Una resistenza tanto accanita, da parte dei nazisti in ritirata, ci sembrava insensata”.

I vertici delle “SS” avevano dato ordine di distruggere le prove del genocidio, di sterminare gli ultimi testimoni della “Soluzione Finale”.

“Sapemmo poi che la notte prima dell’assalto un ufficiale tedesco, dopo la cattura, aveva confessato ai nostri che il forno crematorio di Birkenau era pronto per saltare in aria. Il maggiore Malenko, con due artificieri, due elettricisti e una pattuglia di esploratori, evitò che esplosioni e fiamme cancellassero forni, camere a gas, baracche e fosse comuni”.

Non è stata invece eroica la liberazione di Auschwitz del soldato semplice Yakov Vincenko.

“Dopo la mezzanotte del 27 gennaio fui svegliato e buttato avanti. Camminavo alla cieca, spinto da sonno e paura: non mi sono nemmeno accorto di essere entrato nei 40 chilometri quadrati occupati dai 39 campi di lavoro, detenzione e sterminio del complesso di Auschwitz, Birkenau e Monowitz”.

L’ordine ufficiale era di non fermarsi, di inseguire i tedeschi per farli arretrare.

“Il comandante della prima compagnia, Maksim Ciaikin fu centrato da una raffica esplosa da una torre di avvistamento. Seguì un sanguinoso fuoco a corta distanza. Poi il silenzio, quasi fossimo penetrati nel vuoto. Per mezz’ora, passati i reticolati e fino al cancello, ho camminato da solo e nel fango. Non era giorno quando ho incontrato il primo morto vivente ed è stato meglio così”.

Ora cita a memoria i numeri dell’Olocausto di Auschwitz, avvertendo della sua incertezza: 1 milione e 300 mila morti, o 3 milioni, o 6 milioni, ancora non sa. Nove su dieci erano ebrei: gli altri zingari, omosessuali, prostitute. Fino a 5 mila vittime al giorno, con i forni a pieno regime. I 600 evasi in quattro anni, 400 dei quali ripresi, impiccati davanti ai compagni dopo essere stati costretti a marciare a ritmo di musica sotto il cancello principale. Al collo un cartello: “Evviva, sono tornato”.

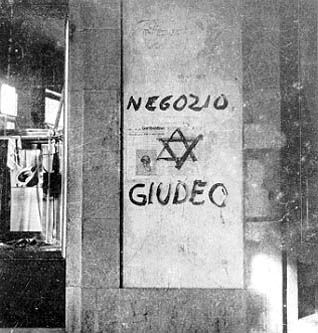

“Ma io ho incontrato solo spettri. Quando siamo entrati, nel campo restavano 17 mila prigionieri. Donne, bambini, malati: erano incapaci di muoversi, per questo erano stati abbandonati nelle baracche. I tedeschi non avevano avuto il tempo di ammazzarli tutti. C’era una puzza asfissiante, l’odore dolciastro e acre della morte che ancora mi pare di sentire. Sono passato davanti a scheletri accovacciati nella melma gelata. Non parlavano, mi seguivano con sguardi di terrore. Gli ultimi giorni, per fare in fretta, i nazisti li fucilavano a migliaia sul bordo delle fosse comuni. Poi bruciavano tutto. Così sono stati inceneriti anche 29 su 34 depositi di beni sequestrati ai deportati. Ho aperto le porte di quattro baracche: in ognuna 24 persone, polacchi, russi, francesi, tutti ebrei. Erano stesi, moribondi: qualcuno pregava, credevano li ammazzassi. Sulla tuta a righe, esibivano la scritta “Ost”, o la stella di Davide. Uno mi mostrò un numero tatuato sull’osso di un braccio. Le assi erano coperte di stracci ed escrementi, si soffocava. Non posso dire di aver percepito felicità, mentre dicevo loro che erano liberi. Li vedevo sollevati, gli occhi si riaccendevano: ma non avevano la forza di reggere una gioia”.

Fu uno dei mattini più disperati del mondo. Solo la vaghezza contingente della realtà salvò i liberatori dall’abisso della Shoah.

“Non avevamo tempo per sostare, i sopravvissuti erano allo stremo, la maggioranza non parlava russo. Alcuni francesi mi hanno seguito per scappare, un gruppo di ebrei polacchi si è dileguato tra gli alberi, accennando una corsa. Una bambina mi si attaccò ai pantaloni, credo per cercare cibo. Il tenente maggiore Subotin mi avvertì che potevo contrarre qualche virus, ero spaventato. Sapevo che stavano arrivando gli ufficiali medici e le cucine da campo: la lasciai lì, mi vergogno. Ancora la penso, mi chiedo se sia stata salvata, come altri 2.819 detenuti, se sia vissuta e come, se l’esistenza le abbia riservato un risarcimento: e se ricorda il soldato sovietico, poco più grande di lei, che non ha avuto il coraggio di prenderla in braccio”.

Yakov Vincenko si ferma e tace, restando a guardare con un sorriso ambiguo. Dopo una pausa, simile alla ricerca abituale di un’espiazione, aggiunge che però non esistono parole per descrivere, che non l’aveva mai fatto prima. E che l’esultanza, la sicurezza degli eroici liberatori sovietici, la riconoscenza dei sopravvissuti liberati, l’ha scoperta soltanto nei film.

“La verità è che quel 27 gennaio nessuno di noi soldati si rese conto di aver varcato un confine da cui non si rientra, e che i prigionieri non seppero raccontare. Era chiaro che su Auschwitz incombeva qualcosa di terribile: ci chiedevamo a cosa fossero servite centinaia di baracche, quelle ciminiere, certe stanze con le docce che emanavano un aroma strano. Pensai a qualche migliaio di morti, non allo Zylkon B e alla fine dell’umanità”.

Era mezzogiorno quando il comandante Lebedev alzò la bandiera rossa sopra il cancello di Birkenau. Yakov Vincenko era già lontano, sette chilometri più avanti, alle porte della cittadina di Oswiecim per braccare i tedeschi e strappare loro i prigionieri.

“Solo allora un gruppo di bambini sciamò da una baracca che sembrava vuota e osò gridare “libertà, libertà” nel campo semideserto. La sera me lo raccontò un compagno, ucciso poi sull’Oder, al mio fianco. Ma io quelle grida non le ho sentite, ad Auschwitz non ho incontrato vita, o la speranza. E nella notte mi sono lavato la divisa. L’unica volta, da quando mi sono svegliato in guerra”.

( da un articolo di Giampaolo Visetti apparso su “Repubblica” il 16 gennaio 2005)

Primo Levi, testimone diretto dell’arrivo dei soldati russi nel campo di Auschwitz così descrisse le sue sensazioni di quel giorno ne “La tregua”:

…Nessuno mai ha potuto meglio di noi cogliere la natura insanabile dell’offesa, che dilaga come un contagio. È stolto pensare che la giustizia umana la estingua. Essa è una inesauribile fonte di male: spezza il corpo e l’anima dei sommersi, li spegne e li rende abietti; risale come infamia sugli oppressori, si perpetua come odio nei superstiti, e pullula in mille modi, contro la stessa volontà di tutti, come sete di vendetta, come cedimento morale, come negazione, come stanchezza, come rinuncia.

Queste cose, allora mal distinte, e avvertite dai più solo come una improvvisa ondata di fatica mortale, accompagnarono per noi la gioia della liberazione. Perciò pochi fra noi corsero incontro ai salvatori, pochi caddero in preghiera.

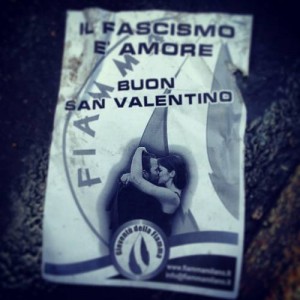

S’erano aggirati tutta la settimana scorsa all’uscita di alcuni licei milanesi, ogni volta col solito fare intimidatorio e raccogliendo solo astio e lontananza.

S’erano aggirati tutta la settimana scorsa all’uscita di alcuni licei milanesi, ogni volta col solito fare intimidatorio e raccogliendo solo astio e lontananza.